7月7日,“智能电动车第一股”小鹏汽车在港交所上市,成为今年首个纽约、香港两地“双重主要上市”中概股。

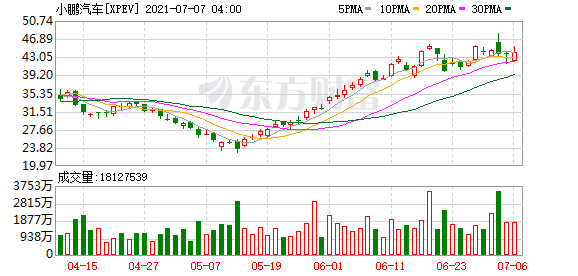

今日,小鹏汽车股价高开1.82%,而后逐步下挫破发,截至午盘,股价跌0.85%,报163.60港元/股,发行价为165港元,总市值约2767亿港元。

隔夜美股市场,小鹏汽车逆势收涨0.71%,报44.05美元,市值372.5亿美元。

小鹏汽车启动“双重主要上市”

2020年8月,小鹏汽车首次登陆纽交所,募集资金约15亿美元,短短10个月的时间,今日登陆港交所,成为“智能电动车第一股”,小鹏汽车也因此成为今年首个纽约、香港两地“双重主要上市”中概股。

据了解,“双重主要上市”是一个比“二次上市”更为严格的上市程序。小鹏汽车此番 “双重主要上市”行为,需要受到美国证券交易委员会(SEC)和香港证券及期货事务监察委员会(SFC)的共同监管。

根据港交所规定,公司所处行业要求是创新产业;公司必须在另一家符合条件的交易所至少有两年的良好监管合规记录;第三,市值至少超过400亿港元,或者市值超过100亿港元且收入超过10亿港元。

截至美东时间7月1日收盘,每股44.495美元,总市值358.21亿美元,折合人民币2316亿元,总市值远超港交所监管要求。

本次公开发售阶段,小鹏汽车-W获14.73倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为425万股,占发售股份总数的5%(任何超额配股权获行使前)。合共接获68685份有效申请,一手中签率10%,认购20手稳中一手。

此外,国际发售已获超额认购,发售股份最终数目为8075万股,相当于发售股份总数的95%。

值得一提的是,此前小鹏汽车招股书中披露了其产品规划,小鹏汽车除了G3、P7外,今年4月推出的小鹏P5计划于第三季度上市,第四季度交付。此外小鹏汽车计划在2021年第三季度末交付G3的中期改款版G3i,2022年发布第四款智能电动汽车——基于P7相同平台(Edward平台)打造的一款SUV。

小鹏汽车表示,拟将全球发售募集资金净额用于拓展公司的产品组合及开发更先进的技术;通过提升品牌认知度,借助全渠道营销策略获取客户,以及在国内及国际上增加销售及服务接触点,来加速公司的业务扩张;提升生产能力,包括扩大产能、升级生产设施和开发生产技术;和一般公司用途,包括用作运营资金。

半年考:

交付量是去年同期5.6倍

近日,多家造车新势力陆续公布了今年上半年的销量。

21世纪经济报道记者统计发现,已经公布销量的5家第一、第二梯队造车新势力,上半年销量同比增幅都在190%以上。

其中,小鹏汽车(XPEV.NYSE)、哪吒汽车、零跑汽车三家企业,今年上半年卖出的新车已经超过去年全年,蔚来汽车(NIO.NYSE)、理想汽车(LI.NASDAQ)今年上半年的交付量则略低于去年全年整体交付量。

整体来看,蔚来、理想、小鹏继续位居造车新势力销量第一梯队。

今年上半年,小鹏汽车累计交付量达到30738台,已经超过2020年全年的交付量,是2020年同期的5.6倍。其中,小鹏汽车二季度交付量达到17398台,是该公司有史以来最高的交付水平。

值得注意的是,今年下半年,小鹏G3全新改款G3i将于7月正式发布,小鹏P5也将于四季度启动交付。而蔚来汽车和理想汽车方面今年下半年则不会有新车型推出。

总体而言,虽然蔚来汽车目前在新势力第一梯队领跑,但这在一定程度上得益于其在售车型数量更多(蔚来3款、小鹏2款、理想1款)。下半年,无论是刚刚换代开始走量的理想汽车、还是会接连推出新车的小鹏汽车,都有可能在销量上进一步追赶上蔚来汽车。

谁是小鹏汽车最大的敌人?

小鹏汽车创始人何小鹏曾经是特斯拉的忠实粉丝,买过4辆特斯拉汽车。

但后来,何小鹏把特斯拉变成了自己的对头,并且不时和马斯克在社交媒体上隔空互怼。

之所以变得和特斯拉势同水火,是因为小鹏汽车是国内造车新势力中,最像特斯拉的车企。二者的技术路线、产品定价,都有诸多相似之处,这便导致了竞争和矛盾。

除了特斯拉之外,其他新旧车企也正磨刀霍霍,小鹏汽车周围可谓强敌环伺。

小鹏汽车的主打宣传点,是其自动驾驶。但在现阶段,头部车企的自动驾驶在实际应用层面,比较趋于同质化。

小鹏汽车的自动驾驶现在水平如何?

其招股书称,截至2021年6月18日,小鹏汽车是中国唯一一家自主研发全栈自动驾驶软件,并将其搭载在量产车上的整车企业。

截至2021年3月31日,小鹏全球共有员工6132人,其中2441人从事研发工作,占比39.8%。在研发人员中,1516人做汽车设计与工程,占比62.1%;398人做自动驾驶,占比16.3%;525人做智能操作系统,占比21.5%。

一位自动驾驶领域专业人士告诉市界, 小鹏汽车的自动驾驶能力在造车新势力中是领先的,但是在实际应用层面上差距不大。小鹏汽车现在是L2、L3级别的自动驾驶,其实这个阶段整个市场上是比较同质化的。例如在感知层面,Conner case(极端案例)比较少见,识别准确度这一块大家比较一致。

出现这种局面的原因是,要实现更高级别的自动驾驶,很多问题不是单靠车企或者自动驾驶解决方案提供商就能解决的。这里面涉及地图、道路限制、法律规范等问题,所以相关企业可能有很多技术积累,但是没有办法短期在量产车上实现。

上述人士还提到,“目前有一种现象是,主机厂拿技术做噱头去打造品牌,而消费者关注市场美誉度,对技术往往很陌生。”

虽然新老汽车品牌纷纷加码自动驾驶,但当前面临的现实是:想象空间不小,但离落地还很遥远。

何小鹏在今年4月份发过一条微博:“完全无人驾驶汽车在2025年后才可能出现,而且现在还没有清晰的实现路径。我开始怀疑只依靠软件+汽车可能很多年都无法实现。”

另外,从软件层面来说,华为将给小鹏带来极大压力。

早在2019年10月,华为轮值主席徐直军就对媒体表示,“特斯拉现在能做的,我们都能做。”从车芯片到算法、从通讯设备到激光雷达、从电机等核心硬件到Hi Car等软件系统,华为在智能汽车行业已掌握多项核心技术,特别是其自动驾驶技术已达L4级别。当然,华为也已明确表态,不会自己造车,而是帮助车企造好车。

不过,针对华为帮助车企造车的模式,何小鹏在接受采访时也提出了自己的看法:“华为的模式并不是长久之举,这种模式以前我在做UC的时候做过,后来死得很惨。”他认为,合作的模式既不能把核心能力掌握在自己手中,在合作的过程中也会产生很多问题。

一季度,小鹏汽车在报告中首次加入了XPILOT软件收入,达到8000万元左右。

尽管蔚来也推出了软件收费项目,但是目前还没有单独披露过该部分营收。

小鹏的“死对头”特斯拉也没有单独披露过软件收入,不过,据特斯拉CFO Zachary Kirkhorn披露,截至2020年一季度,特斯拉的FSD(Full Self-Driving,全自动驾驶套件)递延收益已经超过6亿美元。

对于以特斯拉、小鹏、蔚来为代表的智能汽车来说,未来,软件服务将成为车企的一大关键利润增长点。这也是小鹏仍然愿意继续加大自动驾驶研发投入的原因之一。

对于小鹏来说,自研未尝也不是一场豪赌,赌的是自动驾驶系统最终会走向何方。

假如华为、百度等的自动驾驶系统被车企广泛接受,那么这些车企可以大幅减少智能系统方面的研发投入,在成本方面会占据优势。而坚持全栈道自研的,就会面临更高的成本压力。

另一种可能则是大的车企坚持自研,那么,已经走在前面的车企,将占据先发优势。

目前,已经有大车企表露出与何小鹏类似的想法。

6月30日,在上汽集团股东大会上,上汽董事长陈虹表示,与华为这样的第三方公司合作自动驾驶,上汽是不能接受的。“这就好比一家公司为我们提供整体的解决方案,如此一来,它就成了灵魂,而上汽就成了躯体。”

当前,已经有一个与小鹏技术路线类似的车企,就是特斯拉。

特斯拉的品牌影响力已深入人心,马斯克无时无刻不在吹嘘特斯拉的自动驾驶,并且在产品定价上,特斯拉和小鹏也属直接对抗关系。

如何对抗特斯拉这个强大的对手,对小鹏来说可谓极具挑战。

延伸阅读1:

马斯克终于承认:自动驾驶开发难度超乎想象

特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)曾多次鼓吹其自动驾驶功能,不过,该功能目前并未实现真正的自动驾驶,还是处于辅助驾驶阶段。

据媒体报道,日前,马斯克在社交媒体亲口承认低估了自动驾驶功能的开发难度,表示实现可靠的自动驾驶功能比想象中困难。

马斯克表示,FSD(完全自动驾驶)9.0 beta版本即将发布,广义上的自动驾驶是一个难题,因为它需要解决现实世界中的大部分人工智能(AI)问题,没有想到这是如此困难。

据悉,早在2018年,马斯克就表示要推出全自动驾驶功能,2019年要让超过100万辆车拥有全自动驾驶能力。在2020年8月,马斯克在上海举行的人工智能大会上也曾表示,有信心在2020年底生产出完全自动驾驶的汽车。

当然,截止目前,特斯拉口中所谓的自动驾驶并未实现。虽然推出了Autopilot和FSD(完全自动驾驶)功能,但目前仍处于辅助驾驶功能,需要在驾驶员监督下使用。

延伸阅读2:

科技巨头参与“造车”的三条路径

整体来看,今年上半年,科技巨头们参与“造车”的三条路径,已经非常清晰,这三种模式的代表企业分别为华为、百度与小米。

华为智能汽车的业务以两种方式为主。更多的情况下,华为采用传统的Tier1、Tier2的零部件供应模式,这与传统方案差别不大。另外一种则是与车企深度捆绑的“Huawei Inside”(HI)模式。

华为智能汽车解决方案BU总裁王军曾在接受21世纪经济报道记者采访时表示,华为Inside模式的本质就是,从整车定义的时候联合设计、联合开发,双方团队融合在一起,联合设计、联合开发至少要用华为的全栈自动驾驶解决方案才能叫HI。

简而言之,在这种模式下,传统车企负责整车的定义、造型及制造等“躯体”,而华为负责提供部分零部件以及整体的软件解决方案等智能汽车的“灵魂”。华为将这些卖给车企从而获取利润,双方并不涉及股权方面的合作。

目前,华为HI模式有三个最重要的合作伙伴——北汽、长安、广汽,其中北汽ARCFOX将最先落地。

百度在今年3月,与吉利汽车共同组建了集度汽车有限公司,注册资本10亿元,百度与吉利分别持股55%和45%。

百度和吉利的分工十分清晰。百度负责软件技术,吉利负责汽车工程的开发和整车制造。合资公司集度汽车需要做的是将二者更好地融合。

更加形象地说,集度推出的汽车,就是将百度Apollo的智能化能力赋能于吉利的电动车平台浩瀚架构之上,从而使百度多年来布局的一整套自动驾驶解决方案在实车上落地。

整体来看,华为HI模式和百度造车的方案,根本上的逻辑是相同的。按陈虹的形容,也就是“科技公司(软件)是灵魂,传统车企(硬件)是躯体”。

二者之间的区别是,百度拥有对集度汽车的主导权,华为则试图将自己的智能化能力全面赋能给不同的传统车企。

小米集团的造车路径,则与此前的蔚来、小鹏、理想等互联网造车新势力类似。只不过将依托小米集团作为支撑,将小米集团现有的生态体系拓展到智能汽车应用领域。

小米目前并未对外透露会以自建工厂或者寻找车企“代工”的方式造车,但可以肯定的是,小米集团本身拥有较强的软件开发能力,小米汽车的软件开发大概率也将由自己负责,而不是采用其他科技公司的整套方案。

也就是说,无论是自己造车、合作造车还是“不造车做供应商”,科技公司都希望掌握智能汽车软件的话语权。

自动驾驶的核心竞争能力在数据驱动,如果数据获取能力受限于车企,会限制这些公司的技术进步。这就是为什么小米要自己造车、百度和华为与车企深度合作的原因。这些自动驾驶技术能力特别强的公司,希望通过跟车企建立更加紧密的合作,甚至把造车能力纳入到自己的体系内,从而保证数据能够源源不断地被收集并用来训练自己的算法,让算法越来越完善。

本文来源:21世纪经济报道、北京青年报、市界、公开信息、快科技

(文章来源:21财闻汇)

文章来源:21财闻汇