图源:摄图网

编者按:本文来自微信公众号新金融洛书(ID:FintechBook),作者雷慢,创业邦经授权转载。

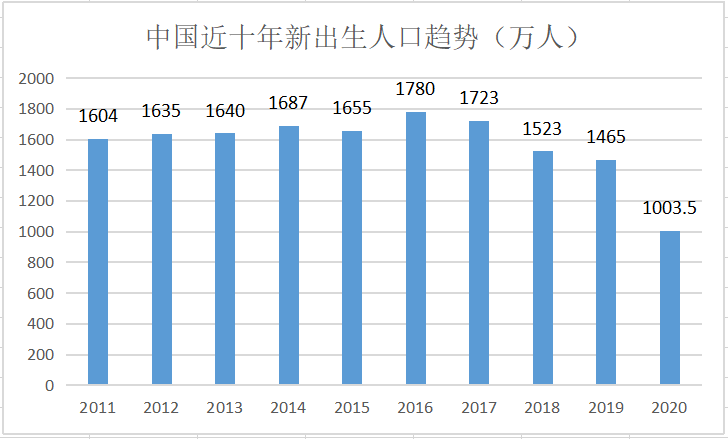

人人都在担忧新生人口的骤减。

据公安部数据,2020年出生并登记的新出生人口数量为1003.5万,这一数据2019年为1465万,2020年减少了461.5万,降幅31.5%。2018年为1523万,2017年为1723万。下降趋势明显。2020年的新出生人口数据也是新中国成立来除1961年(3年自然灾害期间)外最低的一年。

中国近十年新出生人口趋势;新金融洛书根据公开资料制图

要找到这种变化的脉络,要厘清之前的线索。

中国新增人口趋势可以分为几个阶段。第一阶段,1949年-1961年,呈现抛物线形,先升后降,1949年新增人口为1275万,逐年上升到1954年的波段高峰2232万,此后波动下降到1961年的949万。三年自然灾害结束后,1962年开始反弹。开始了第二阶段,即1962年-1975年间,在2100万-2900万之间浮动。第三阶段,1976年文革结束至亚洲金融危机前夕的1997年,此间1980年开始实行独生子女政策和计划生育政策,除1977-1980年新增人口在1700万左右外,其余年份均在2000万-2500万之间浮动。第四阶段,即1998年-2018年,新增人口在1500-1900万间浮动。而2018年以来的经济下行,加上2020年以来的新冠疫情,开启了新一轮的新增人口趋势下行。

我们不知道下一波新增人口反弹将在何时出现。

如果要从这种阶段性新增人口数据中寻找趋势,要先找到它的内在驱动力。

马克思将生育定性为一种“再生产”,再生产的生产力和经济市场相关。50年代之后,生育被赋予意识形态,一种是生育被政治社会化的“劳动力再生产”的需要,那时的口号是“人多力量大”。此外,传统家庭还被一种传统的“生育的是一种天职”的理念萦绕。

对当时的中国来说,促成生育率高的因素很多,首先是顶层设计方面,再就是生育成本。

上世纪50-70年代末,即第一、二阶段的人口增加,与当时的经济社会结构相关。当时的“公社”模式下,虽然普遍贫困,但社会机构对“育儿”有保障制度,农村有公社,城市有工厂全日制托儿所,那时医疗和住房虽普遍匮乏但普遍均衡,个人的精力和资本还没有被遭到永动机般市场竞争环境里被一点点榨干,所以新生人口整体呈现增长趋势。

即使70年代末之后,到1998年之前的国企,城市职工繁衍下一代仍然受全日制托儿所体系的庇护,家长可以一天看一次孩子或一星期看一次孩子。

上野千鹤子在《父权制与资本主义》里举过一个例子,人是劳动力资源,如果男人是现役兵,那儿童是预备役,老人是退伍兵,那女人就是辅助照料他们的“非人”,是被这个“市场”之外的被抛弃的“非人”。中国在50-70年代末的生育,有着强烈的预备役功能。

1998年之后,新生人口整体呈现了下降趋势,降低的因素也是多方面的。

1998年之后,国企铁饭碗被打破,中国加入WTO,市场化经济的加速首先让过去“人多力量大”生育意识形态解体。接着,生育率遭遇产业结构转型的影响,从1998年2018年左右,中国中产阶层的主要职业领域,从第二产业向第三产业转变,人们开始面临就业竞争。人们在市场化第三产业付出的时间、精力的要求,大于过去铁饭碗时期的第二产业,在育儿方面,又面对着市场化的托儿所机构,市场的学前教育,学生竞争培训的成本付出……

2020年期间,新冠疫情冲击了各行各业尤其是第三产业,这种冲击的压力转化成了对从业者的就业压力,这也是2020年生育率骤降的原因之一。

年轻人不想生孩子,更多的还是经济结构问题。

2019年,总人口1.08亿人的东北三省的新出生人口65.88万,出生率为0.61%;这比一向以低生育率著称的日本2019年的0.68%还要低,这年日本出生人口86.52万,总人口1.26亿。

因为东三省经济的萧条,年轻人很多选择了外出谋生,这和全国盛行的打工经济一致,打工经济对生育产生的影响是,一、很大一部分生育黄金期(20-30岁)的女性在异地大城市以租房为生,没有生育的安全感;二,外出就业成本与本地就业的相比,在经济负担、归属感缺乏,受歧视方面更严重;三、生育成本之后的成本,如入学问题、教育精力成本问题,年轻人都有较大压力。

生育的压力特别大的是女性。美国学者贝蒂娜·伯奇认为,女性普遍承担着“兼顾工作和生育”的三重负担,一种职业劳动,一种家务劳动和一种生育责任。

女性的生育难题,是一门大学问。

女性在职场上,通常是一种受歧视的地位,且经济地位明显低于男性。这出现了一种经济收入和劳动力再生产的一种不公分配。很多女性在生育期间会离职,哺乳期结束后再就职,然后出现普遍的“中断——再就业”现象,让她们在职场生涯中陷入一种陷阱:业绩中断、职业规划破碎,经济阶层断层。

上野千鹤子在《父权制与资本主义》里论述东亚社会的男主外、女主内社会结构时说,这种模式让职业女性的分娩、育儿一直都伴随着类似于“惩罚”的某些社会不利条件,比如在就业时遭到歧视、分娩后工作精力的分散。

当代社会,虽然女性逐渐得到了更多的雇佣机会,但雇佣这一领域丝毫没有改变男女不平等现象。

这种不平等是再生产的成本和分配不公造成的。即女性付出了更大精力育儿,却遭受了更大分配不公,什么样的不公呢?

上野千鹤子曾论述,生育是再生产,但女性仍是再生产的被统治阶级,女性虽然持有“子宫”这一再生产手段,但从未完整获得所有权。当代的代孕买卖中,买方总是男性,卖方总是女性,货币资源代替爱,父权制的主角是货币的主要支配者,他们决定着子宫再生产的所有权落在谁手中。

尽管女性是“生产者”,却没有被置于资本主义生产方式中,而是被归为父权制领域的二流生产者,这种境遇,正是由于女性的再生产者角色。

过去,“人多力量大”时代,一个男性或女性子女带来的经济效益,能直观地反馈到家庭中来。当代经济社会中的年轻人不愿生养。很大一部分是生育成本的,过去纯粹的边际效益递增,成本低,但收益高。进入当代后,过去三代同堂、四代同堂的家庭机构几乎瓦解,生育带来的收益,和家庭的相关性逐步弱化。

在美国,一项讲求孩子经济独立,学者福尔布里曾说,养育孩子这一决定,不仅使父母承担了非比寻常的经济成本,实际上还收获不到任何经济利益……为人父母,倘若没有任何经济上的盈余,养孩子就是购买奢侈品,是无法维持的。所谓“奢侈品”,即付出了精力、经济成本后,收获的是孩子带来的喜悦、天伦之乐。

1990年的日本某报纸,曾刊登过一个名为《由一个电视制片人的死所所想到的》短文,主人公近藤洲弘死于53岁,死前他为了收视率和保住工作岗位,以一种近乎自虐的过劳方式工作,近无个人生活时间。正是由于收视率无休止的循环需求,和充斥着不稳定因素的社会,导致很多像他这样的人在持续不断地不安全感的驱使下,不知休止的前行,直到把自己累死。

日本记者斋藤茂男在他的《饱食穷民》里,将“饱食穷民”描述为“竞争和生产效率至上主义齿轮所演奏的吱吱嘎嘎旋律正日夜压榨着每一个人”。

这样的生活,年轻一代拿什么生育下一代?在猝死频发、福报996、狼性007下生活的我们,曾有网友评论:这样的环境,生孩子给资本家做奴工?

上野千鹤子还曾发出警告:当生育成本如此之高时,变得让“饱食穷民”们无法企及,养育孩子是否形成了再生产分配的新的阶级等级?

本文(含图片)为合作媒体授权创业邦转载,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。