图源:摄图网

编者按:本文来自微信公众号调皮电商(ID:tiaopiEC),作者木芯,创业邦经授权转载。

春节假期刚过,很多人都在关注,今年特殊的就地过年政策对消费有何影响?

据商务部17日公布的最新数据,除夕至正月初六(2月11日-17日),全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元,比去年春节黄金周增长28.7%,比2019年春节黄金周增长4.9%。

3 消费两极分化

听起来,今年春节消费市场堪称火爆。

但不要忘了,28.7%的高增长是在去年春节极低的市场基数上得出的。要知道去年春节是疫情最紧张的时候,武汉封城,全国人民居家隔离,除了生存必须的食物,其他消费几乎归零。难怪有人看到商务部公布的数据后的第一反应是“去年居然不是0”?

考虑到去年的低基数,28.7%就真的不算高了。可以对比一下很多机构对2021年一季度中国经济增速的预测,普遍看法是18%-20%。春节作为传统消费高峰,只比季度GDP增速高几个百分点——那真是没多大拉动作用。

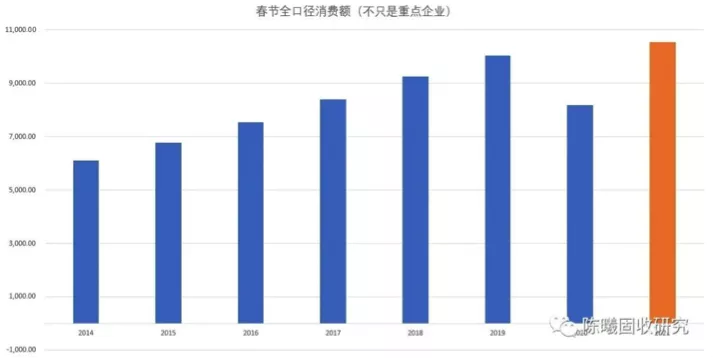

太平洋证券固定收益分析师陈曦甚至指出,如果剔除基数效应,2021年春节消费增速将变成-2%。他的算法是,假设没有发生疫情,2020年春节消费按照7%的正常增速,即10750亿,以此为基数计算,2021年春节消费就变成了负增长。

春节全口径消费额(2020、2021年为通过重点企业估算)图源:陈曦固收研究

如果一季度18%-20%的GDP增速没有太大误差,可见消费疲软的问题在春节期间也没有得到逆转,这与去年经济运行数据反映出的问题一脉相承。

而且,目前的消费增长,很大程度是由少数高端消费拉动,而非整个消费大盘的复苏。

比如,春节期间,商务部重点监测零售企业中,珠宝首饰领涨,销售同比增长160.8%。携程春节旅游消费数据显示,春节期间高星酒店(4星、5星)订单占比约60%,高星酒店入住订单平均价格为2906元,1月入住订单平均价格为714元,增幅约为407%。商务部也引用了类似的数据,春节期间北京延庆、密云、怀柔等郊区住宿消费额同比增长3倍以上。

但我们在北京的人就知道,这个消费额增长不是因为去消费的人多了,纯是因为郊区酒店全线涨价了2-3倍。原因无他,很多往年春节飞去三亚甚至海外度假的人,现在退而求其次选择京郊,搞得京郊的度假产品供不应求,于是大幅提价。

4 人口因素

春节期间,一篇《人口塌方!警惕未富先老,已刻不容缓》的文章在圈内疯传,核心信息是公安部近日发布报告指出,2020年出生并已经到公安机关进行户籍登记的新生儿共1003.5万人,同比去年下降14.9%。

人口意味着消费规模。人口已成为城乡消费分化中最重要的影响因素。

2019年,东北三省人口均进入负增长时代,黑龙江、吉林、辽宁人口自然增长率分别为-1.01%,-0.85%,-0.80%。因为此前计划生育执行严格,加上这些年青壮年大量净流出,加剧了东北经济衰落。

而河南、山东等计划生育执行得没那么严苛的省份,人口保持正增长,经济增长依然充满活力,这也体现在了消费上。

前文提到线下春节礼盒卖断货的现象,正是出现在河南山东等省份的县级市场,同级别的东北市场,则是另一番景象。

基于同样的逻辑,最近还冒出了一批唱衰县级房地产市场的文章,大城市的吸虹效应,以及消费集聚现象,可能会进一步加剧。

春节前,很多观点预测,就地过年会利好大城市消费,利空县乡消费。现在看来只猜对了一半。

北上广深等一线城市的春节消费确实更活跃,因为留在这里过年的人更多了。县乡的情况则要看当地人口基础,如果原本就被大城市吸虹,人口负增长,就等着过年期间“游子”来寻根探亲,那今年春节消费肯定惨淡。如果本地人口基础好,只是部分青壮年外出打工,支持家庭在本地获得更好物质条件,那从这些地方的视角看今年春节则是“城乡两旺”。

本文(含图片)为合作媒体授权创业邦转载,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。