编者按:本文来自钛禾产业观察(ID:Taifangwu),作者熊文明,编辑刘爱国,创业邦经授权发布,封面图来自摄图网。

我们的生活正在发生深刻改变。

2021年初,36岁的山东媳妇张丽在日照市人民医院生下了第二胎。

因为医院普及了电子健康卡,这一趟生产省下了不少奔波,挂号、预约、结算都可以线上完成,报告单、病历、发票也可以自助在线打印。起码,丈夫不用在医院跑上跑下了。

按照之前生第一胎的经验,张丽决定在产前给丈夫做一个办事攻略,写清楚办出生证、上户口、交社保、体检疫苗本、独生子女证等若干事项,让上一次跑得怨声载道的丈夫这次能合理安排时间,尽快办完相关事宜。

一做攻略,有了变化。政府推出了新政,这些原来要跑8个部门才能办完的事,现在大多数都不用再跑了。

张丽只需要在家填1份表单、拍照上传4份材料,生育相关的11个事项就都可以网上办理,不需要再提供身份证、户口等原件或复印件,材料全部通过电子证照或政务数据共享。

这是山东省日照市推出的婚育服务“全照办”服务,而这只是老百姓办事的其中一个场景片段。日照市政府梳理了28个老百姓办事场景,包括婚育、教育、退役、工作、就医、出行、养老等。

这项被称为“无证明城市”的建设,是全国政务数字化在地方的一个缩影。

日照是位于山东省东南部的一座地级市,在日照市深入推广移动政务之前,中国的政务数字化改革已经探索了多年,在城市化推进速度较快的地区,例如长三角、泛珠三角、环渤海等地早已铺开。浙江省2016年推出“最多跑一次”改革,次年江苏省推行“不见面审批”改革,广东省和山东省则先后于2018年和2019年分别提出各自的“数字政府”规划方案。

中国的数字化政务要追溯到上世纪90年代政府开始推行的网络化和无纸化办公。随着智能手机的普及,数字政务进入移动时代。2018年以来,各主要省市纷纷上线移动政务平台,广东有粤事通,山东有爱山东,湖北有鄂汇办,安徽有皖事通,福建有闽政通,重庆有渝快办,深圳有i深圳等。

当下,智能技术的发展,将进一步改变政府的决策机制、服务和治理模式,公共治理推进到智能时代,我们的社会秩序正在被重新编码。

印度疫情失控,已经成为2021年最大的一只“黑天鹅”。

就在1月下旬,莫迪还在达沃斯世界经济论坛视频年会上宣布“印度已战胜疫情”。数据统计似乎也证实了这一点,印度新增感染病例数从去年9月开始减少,到今年2月单日新增已经减少到1万人左右。

然而现实迅速给了莫迪政府一记响亮的耳光,3月以来,疫情形势急剧恶化,到了5月,新增病例数以火箭速度向上蹿升。

难道大数据在撒谎?数据和实际的巨大落差,引发印度国内外的普遍质疑。印度上百名科学家联名呼吁要求政府公开重要的疫情数据,以便更好的预测和控制疫情蔓延。世界卫生组织的专家更是直斥印度检测数量严重不足,统计出的确证病例和死亡病例被“严重低估”。

撒谎的不是数据,而是数据背后的采集和运作机制。印度疫情急剧恶化不能简单怪罪于病毒变异,更重要的是联邦政府防控懈怠,以及地方政府之间恶性博弈。

防控疫情也是对世界各国政务系统的一次大考,而中国政府交出了学霸的成绩单——“一个健康码走天下”,政府得以实时有效获悉人口流向,预判疫情传播趋势,及时掐灭传播途径;同时还能让防疫工作尽可能人性化,将对经济活动的影响降到最低。

为什么印度不抄中国的作业?事实上,印度早在一年前就上线了印度版健康码,并且以更严厉的措施强力推行。但这个健康码显然没有发挥出像中国那样的预期效果。

印度效仿中国推出的健康码APP

从中国的答卷来看,有效防控得益于各级政府与基层组织之间的高效协作,大数据只是提供了有效的工具。发挥关键作用的仍然是政府的组织管理能力。而“政令不出新德里”的印度,确实不具备这个基础。

数据与治理,毛与皮的关系。皮之不存,毛将焉附?

首先,公共治理数字化在中国有迫切需求。第七次全国人口普查结果显示,中国城镇人口占比已经达到63.89%。这个数字在十四五期间将达到65%,突破9亿人。城镇人口快速增长,必定带来交通拥堵、资源紧缺、环境污染等诸多公共治理难题。而中国曾经无所不为的“全能型政府”模式仍在深化改制中,在许多地方,老百姓日常大事小事还是习惯“找政府”,政务负担沉重。

其次,公共治理数字化在中国有条件基础。印度健康码没有发挥出作用,还有一个漏洞是国内尚有至少4亿人没有智能手机,部分地区的网络通讯也不发达。而中国的数字化基础和移动互联网普及情况则要好得多。

到2020年,中国已累计建成5G基站71.8 万个,并拥有全球最大规模的 5G网络。据中国互联网络信息中心(CNNIC)报告,截至2020年12月,我国网民规模已达9.89亿,其中使用手机上网比例达99.7%。

此外,微信、支付宝等移动端的入口级应用从城镇到农村已普及多年,使用场景非常成熟。据腾讯2020年第三季度财报显示,当前微信月活用户达到12.1亿人。“微信+政务”“支付宝+政务”,以社交和消费应用作为入口无缝对接政务模块,为数字政务的快速推广探索出了新的模式,政企资源形成优势互补。

为推广反诈骗APP,

深圳警犬“被迫营业”,扫码下载即可“撸狗”。

有需求、有条件,再加上新型举国体制的强推动力,使得中国公共治理的数字化改革能够得到高效率推行。

2020年的举国抗疫,也在很大程度上助推了一把中国政务的数字化进程。公众在全国范围内的大数据采集和频繁的扫码应用,既加速了技术迭代优化,也促进了全国范围内的联网联办。

更关键的是,一个二维码的全国推行,培养了公众的使用习惯。继出行扫码之后,人们开始在手机上查看疫情通报、预约疫苗注射,进而看病挂号、查询医保……当人们发现原来手机上能办这么多事情的时候,就不会再退回到线下办事了。

2008年3月,美国上线了一款程序员开发的应用软件SeeClickFix。人们可以通过手机拍照,将交通灯损坏、排水管堵塞、交通灯损坏等市政问题上传到公共事业部门,以便得到及时有效的处理。不久后SeeClickFix在美国上千个城市推广应用。如今,中国各大城市都上线了类似SeeClickFix的软件,例如随手拍举报交通违法。

数字技术悄悄改变着公众和政府的互动方式。

正如《哈佛商业评论》所称,大数据本质上是“一场管理革命”。它不仅是一场技术变革,更意味着一场社会变革。移动政务系统让公众随时随地获取政府服务,而智能技术则可以通过公民的参与,建立“不断发展的政府”。威廉·埃格斯在2004年曾提出“我的政府”概念,即以市民为中心的政府,根据不同需求提供个性化服务,这意味着治理主体和治理模式发生了变化。

中国“全能型政府”遗留的问题是“管的太多”,背后形成了隐形的权力和利益交织。在传统体制下,各部门数据形成了封闭的“信息孤岛”和“数据烟囱”。因此,数字政府要解决的核心问题不在技术层面,而是改善和优化政府治理效率,从全能政府向“有限政府、服务型政府转变”。数字化也不是简单的信息传递,而是公共治理的逻辑重构。

数字化改革,也是思维的改变,从物理碎片化到虚拟空间整体化、从封闭到开放、从部门协调到整体协同、从手工作业到智能运行……我们以济南工程建设项目审批为样本,从微观层面来拆解这个逻辑重构过程:

【结果】

原来的工程建设项目审批涉及17个部门,准备500余份材料,完成74个审批事项,填写81套表单,表单要素有1900余项。改革后,只需要填写4套表单,准备75份材料,最快只需要8个工作日完成办理。

【方法】

纵向推翻原有的流程重构再造,进行“三减三加”。三减:减流程、减材料、减时间;三加:加监管、加服务、加保障。截取“减流程”这个片段进一步微观分析,减流程的实现途径是进行“多审合一、多测合一、多评合一、多诺合一”。多审合一即合并审批事项;多测合一建设测试平台,完成一次委托、联合测绘、成果共享;多评合一即各片区牵头组织多个部门统一编报评审;多诺合一即对于可以在事中事后整改且不会造成严重后果的事项推行“清单+告知承诺+容缺受理+并联审批”。

横向打通了全市39个业务系统,“横到边、纵到底”的“一网”布局基本实现。过去政府各部门都有一套自己的信息采集流程和审批逻辑,形成数据分割,条块掣肘的“三难”局面,即互联互通难、数据共享难、业务协同难。数字化改革,就是在重构再建中扫清掉这些障碍,变“三难”为“三通”。

这种逻辑重构,既有纵向的部门内部流程推翻再建,也有横向的与其他部门打通连接。在这个重构的过程中,我们看到治理理念的显著变化,比如让数据替代人去跑腿,比如用“告知”和“承诺”去替代一刀切管理。

“管”的比重低了,“理”的比重高了,逐渐由从行政主导的传统职能型政府向以人为本的智慧服务型政府转变。

服务型政府是现代国家治理的一个重要标志,服务型政府建设也是国家治理现代化的一项基本要求。党的十九届四中全会明确指出,服务型政府要正确处理政府和市场、政府和社会的关系,明确政府的职责边界,由“大包大揽”走向“收放有度”,由“物理重组”走向“化学反应”,由“粗放式管理”走向“高质量服务”。

作为未来智慧城市的大脑中枢,智慧政府的“智慧”,不仅体现在技术的智慧上,更体现在管理的智慧上。

自1993年首次提出“电子政务”后,美国推行数字政府计划已经将近30年。2013年,美国发布《大数据研究和发展计划》,组建大数据高级指导小组统筹用于电子政务的两亿多美元专项资金,把大数据提高到国家战略层面。奥巴马曾在多个场合表示,数据是国家基础性战略资源,是与土地、劳动力、资本、技术同等重要的生产要素。

除美国外,发达国家也纷纷推动数字政府改革。一时间,Smart Government、Intelligent Government、Ubiquitous Government 及 Government 3.0各种概念层出不穷。

英国2011年成立了政府数字服务(GDS),作为政府中心内阁办公室的一部分。新加坡先后推出“智慧岛计划”、“智慧国2015”、“资讯媒体总体规划2025”,旨在建成全球领先的智慧政务国家。日本2009年推出“智慧日本战略2015”,将数字信息技术深度融入政府治理、医疗健康、教育三大公共事业。韩国2004年提出“U-韩国”战略,连续在2010年、2012年和2014年三次联合国电子政务评估中名列第一。

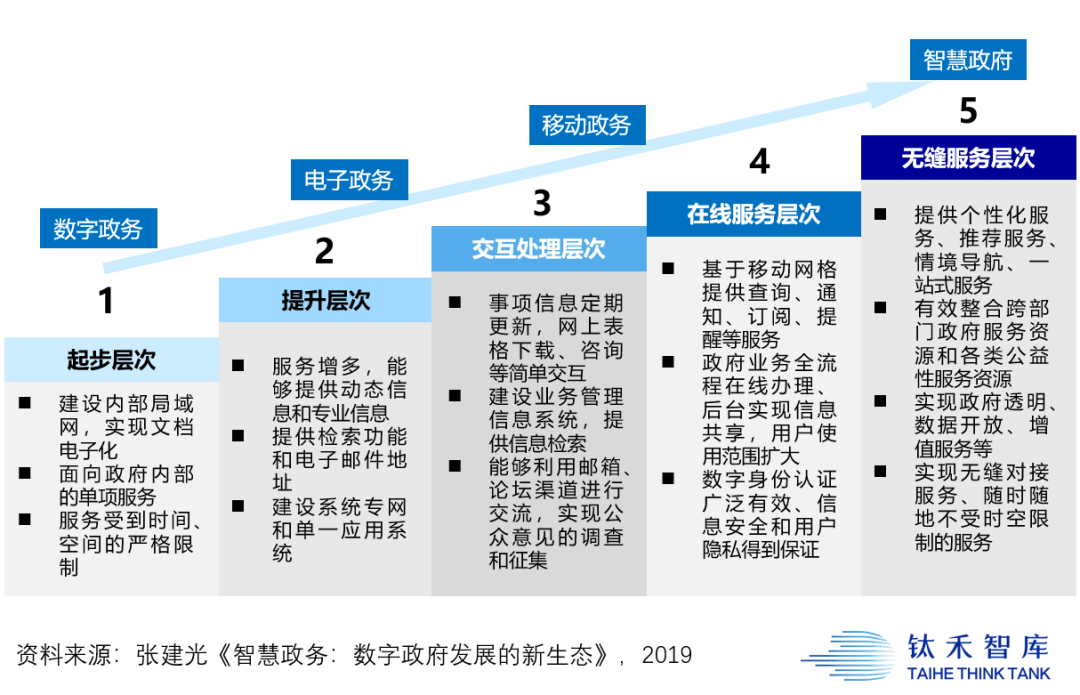

从数字政务到智慧政府的五个层次

技术进步提升了人们处理纷繁事物的能力。计算机让文档的海量存储变为可能,互联网让人们可以交互处理信息,智能手机实现了移动业务处理。5G通讯、云计算和人工智能,则带来未来关于个性化场景服务更广阔的的想象空间。

2009年,奥巴马就任后不久,与美国工商业领袖举行了一次圆桌会议。IBM首席执行官彭明盛在会上首次提出“智慧地球”概念,建议政府投资新一代的智慧型信息基础设施。这一提法让“智慧城市”应运而生。公共治理的数字化也因此有了“智慧城市”这样一个具象的场景,数字政务开始迈向智慧政府。

“大脑丛生”的智慧城市,正在全球范围内掀起一场产业竞逐。2020年7月IDC发布的《全球智慧城市支出指南》指出,至2020年,全球智慧城市的市场投资总额达1144亿美元,中国智慧城市的市场支出规模达到259亿美元,仅次于美国。这个数据还将持续增长。

科技巨头是舞台上的主角。全球第一座智慧城市建于2009年,由IBM和美国艾奥瓦州的迪比克市共同打造。中国目前明确提出或正在建设的智慧城市已经有超过500个,计划投资规模近万亿元。2019《互联网周刊》与eNet研究院联合发布的“2019智慧城市解决方案提供商100强名单”,海康威视、华为、中国电信、中国平安、中兴通讯等入榜前二十榜单。据统计,2020年,中国智慧城市概念相关企业数量超过1500家。

部分知名科技企业参与建设的城市大脑

科技巨头和本地龙头实现信息技术和实体经济的深度融合,推动产业模式变革。按1:10的比例带动上下游产业发展计算,每10亿元智慧城市产业投资约可带动100亿产值。

在探索智慧城市发展之路的过程中,各地涌现出不少具有地方特色的创新,各先行城市也在汇聚资源,尝试打造能引领未来若干年的“样板间”。例如2021年3月,杭州发布《“三江汇”杭州未来城市实践区发展战略与行动规则》,在458平方公里范围内建设以“生命共同体”为概念的“未来之城”,计划到2035年初步建成;2050年全面建成。

在这场全国上下轰轰烈烈的“造城运动”中,考验的不仅是建筑师的能力,更需要考验设计师的智慧。

2020年12月1日,日照市车家村拆除了村里服役半个世纪的大喇叭。

喇叭曾经是中国基层治理的重要工具,电话和网络不发达的时候,村里大小事情全靠喇叭喊话。喇叭的卸下,意味着基层治理模式发生了变化。20年前作为“能人回村”的孙伟,找到村里去阿里钉钉工作的大学同窗,希望找到一条“数字车家村”的发展道路。

车家村全村330户1100多人用上了钉钉,建立了“村-组-户”三级数字化组织架构,在此基础上推进数字党建、平安乡村、美丽乡村建设。党务、村务、财务,三务公开,每月线上发布,方便村民随时用手机查阅。

打造数字文化旅游乡村,直播带货卖村企产品。在数字技术赋能下,车家村年收入超过600万元,从以前的“路不好走、垃圾成堆、污水乱排”的旧农村,变成了一个智慧文明新社区。

村口扫码入村,“村大脑”实时连接村内主要公共区域。老人在村驿站休闲娱乐,钉钉电话定期通知老人去吃饭、理发。孩子放学回家,资料上传到云盘,去保安室就可以取走打印好的学习资料。

车家村的“村大脑”

公共治理的延展度和颗粒度,有望通过数字技术不断拓展和细化。公共治理的集中场域是城市,再延展到镇到乡。每下沉一级,治理成本呈几何数级增长。中国自古以来有“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的传统,数字化提升村民自治自理的效率,一定程度上可以缓解基层治理压力。

“下沉”,是政务数字化在空间上的延伸;“前探”,则是在各个场域进行数字化创新。

五一期间的上海,南京路步行街人潮涌动。市民郑先生在老字号泰康食品店购买了一些糕团点心,他特意选择了数字人民币付款,对使用体验评价不错。目前数字人民币已开通深圳、苏州、雄安新区、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连等城市试点。

五一期间的北京,首钢园区迎来一批“试吃螃蟹”的人。市民陈先生通过Apollo GO APP在线约车,体验百度Apollo“共享无人车”出行。上车前,陈先生扫描车身二维码确认身份,同时进行健康码登记,解锁打开车门。上车后点击“开始行程”,系统检查并确认安全带是否系好、车门是否关好,随后开启行程。

这只是中国未来智慧出行的一个序曲。2021年5月7日,工信部和住建部公布,北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市……

对于960万平方公里的中国版图来说,数字化的土壤已经大面积铺开,而撒下的种子一旦生根发芽,开花结果只是时间问题。

新基建的全面铺开,将数字政务推行和智慧城市的建设又推向了一个新的高潮,也为复杂的公共治理体系带来了更多变数,关于未来的若干不确定性,我们该如何应对?

2020年7月,联合国发布电子政务报告,指出126个成员国的电子政务水平处于“高”或“非常高”级别,仅有8个国家处于“低”级别。中国电子政务发展指数排名第45位,在线服务指数排第12位,尚且不算前列。

排名靠前的韩国,一定程度上得益于2001年制定了世界上首部电子政务法案。美国也于2002年出台了电子政务法,总体比韩国的法案更加齐备。

自2016年以来,我国陆续发布了一系列实施方案和指导意见。2016年4月,国务院发布《推进“互联网+政务服务开展信息惠民试点实施方案”》,对推进“互联网+政务服务”的总体思路和实施步骤做出了明确的阐述。9月发布《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》,提出到2020年底前,建成覆盖全国的整体联动、部门协同、省级统筹、一网办理的“互联网+政务服务”体系。

2018年6月,国务院再次发布《关于引发进一步深化“互联网+政务服务”“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》,一个月后继续发布《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》,提出五年四阶段的工作目标,到2022年底前,全面实现“一网通办”……

这些指导意见一定程度上指明了我国政务数字化改革的方向,并起到了积极的助推作用。

从实践层面来看,我国政务数字化发展迅速,在疫情防控的实战中也得到了检验。但中国毕竟人口基数庞大,公共治理难度极高,各方面基础建设依旧任重道远。尽管我国数字政务在应用层面有诸多令人耳目一新的创新和探索,但包括法案在内的理论和保障体系建设仍需要更长的周期和更多的实践。

实践出真知,实践也是检验真理的唯一标准。摸着石头过河的路,我们或许还要再走一段。

参考文献:

[1] 徐继华,冯启娜等,智慧政府:大数据治国时代的来临,2014

[2] 张建光,智慧政务:数字政府发展的新生态,2019

[3] 国家信息中心信息化和产业发展部,城市大脑建设目标、方法与路径——城市大脑规划建设与应用研究报告,2020

[4] 中山大学数字治理研究中心,移动政务服务报告(2018),2018.12

[5] OECD,The OECD Digital Government PolicyFramework: Six dimensions of a Digital Government,2020

[6] Choong-Sik Chung、Sung-Bou Kim,ComparativeStudy of Digital Government Policies, Focusing on E-Government Acts in Koreaand the United States,2019.11