本文来自合作媒体:谢璞笔记,作者:谢璞。猎云网经授权发布。

前几天,一篇名为《在竞业协议里,我看到了互联网大厂的爱恨情仇》的文中提到——这几年来,阿里有若干高P离职,加盟竞对公司,“不过目前还未看到相关部门有具体动作”。

文中直接表示“这种事情,放在其他公司,可能就不是那么简单”。除了大家熟知的腾讯和百度高频的起诉大战,“字节跳动在竞业禁止协议这方面的标准丝毫不亚于腾讯、百度。在脉脉和知乎上,经常有离职员工咨询离职后收到公司的持续’骚扰’,包括竞业禁止,几乎所有公司都不能去,还有持续快递钓鱼包裹,以及威胁回收期权等内容”。

杭州这几年异军突起,成为年均人才流入最高的城市,也是互联网指数最高的城市。各大互联网公司纷纷在此设立公司,说到底,是想在杭州招揽人才,尤其喜欢从阿里挖人。

当然,对于竞对公司的HR来说,他们盯准的是阿里对离职员工的相对“手软”。有公司hr甚至直接在招聘群喊话:“告诉阿里的人,让他们放心,大胆来我们公司,从阿里离职,违背竞业限制协议也不会被阿里起诉。”

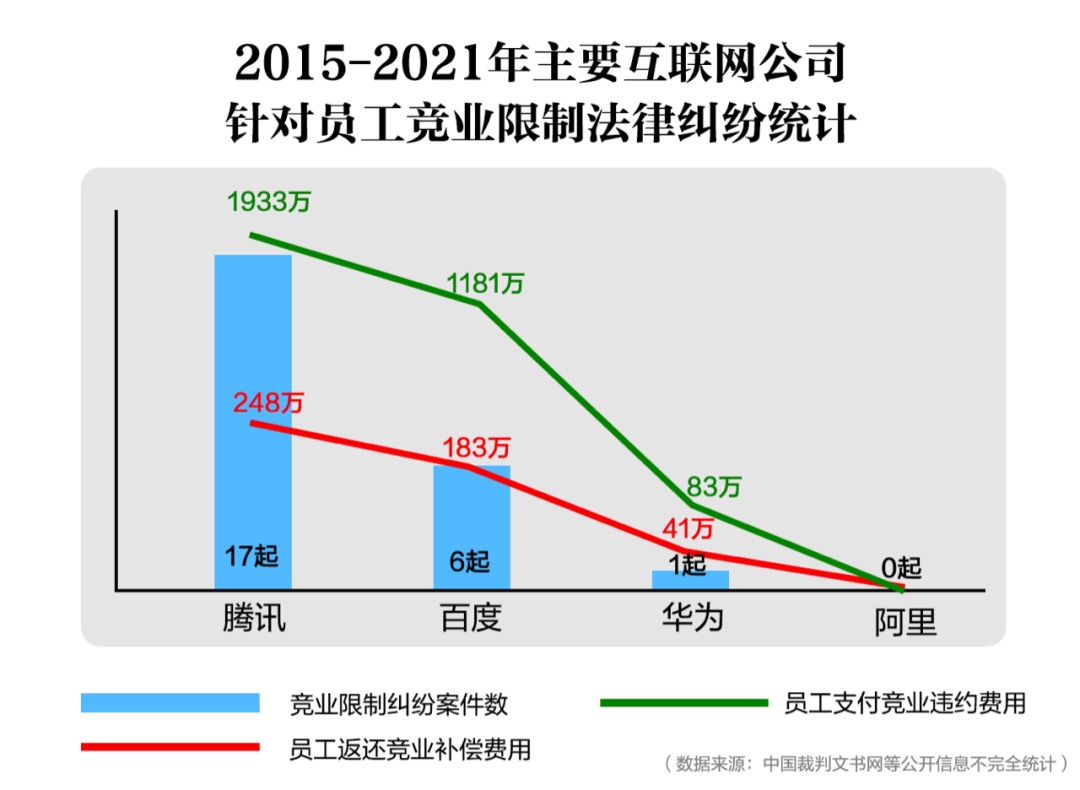

对阿里和华为来说,摆在眼前的一个现实问题是:是继续在竞业禁止方面维持宽松;还是拿起法律武器,对不遵守竞业限制协议的前中高层们发起诉讼?

后来者如此的凶猛无限,已经或势必改变阿里等过往较为宽和的人才策略。极大概率是,即便不如腾讯百度等激进,阿里华为未来一定会紧握或强化维权的大棒。

毕竟,商业竞争本就残酷。善良换不到对等的善良,却是加倍的伤害。互联网的“抢人大战”中,流传这这样的一个逻辑——没有拆不散的婚姻,只有不努力的小三。

一个猎头说,“没被用心挖过,你可能真想不到挖人者有多努力”。

有的公司和HR会直接为被挖者铺好后路,先让离职者与前东家签署竞业限制协议,随后实际为新东家开始工作——但签约主体并非新东家的名字,而是另一家第三方企业(新东家的关联方或实控方)。于是,离职者一边拿着前东家的补偿金,一边同时在新东家领着薪水,一人拿两份工资,何乐而不为? 这样的“贴心贴身服务”,当然会打动不少人。但最终是否能真正能规避法律风险,依然难说。纸终究包不住火,第三方企业的钱谁来出,也并不难发现,甚至一目了然。最终,就看前东家是否有充分决心诉诸法律。

对于某些必挖角色,某些公司HR甚至承诺:将来一旦前东家发起诉讼,赔偿金和违约金新公司会暗地负担。但这个看似完美兜底的方案,依然不能说绝对可行,很可能沦为一时的过度承诺而已。这样的违约,也难免落上背离契约精神的诟病。

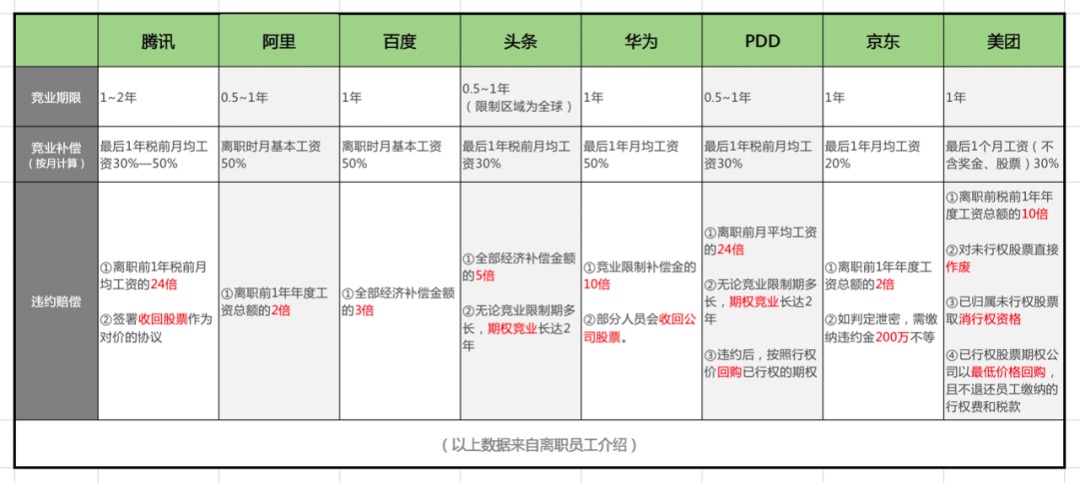

挖人者的百般利诱当然会加倍被挖者的躁动,但实操中,各家公司对违约赔偿金要求其实有很大不同,员工(特别是高管)离职时还是有必要认真阅读协议,一笔签下去,意味着法律上的重大责任。像拼多多、字节跳动等企业还有特殊要求:不管竞业限制期长短,2年内只要到竞对公司,股票都将被收回。美团也有类似规定。腾讯的“竞业违约第一案”,之所以腾讯向离职者索赔金额高达2000万,也是包含了股票所得。

(本图来自离职者的介绍,各公司竞业违约政策因人而异,以具体的双方签约为准。)

也就说,如果前东家一旦起诉,哪怕像新东家所说,给你暗地负担违约金,但股票损失实际最终是无人替你买单和承担的,毕竟额度太高…而对于个别躁动冲动的中高管来说,股票损失才是大头,难免追悔莫及。

正像圈内流传的:“竞业违约,三年白干”。其实,不止三年,有些公司在股票收益方面的起诉,可能直接从你入职开始。

这些违约的代价,往往是离职者在签署竞业限制协议时,并不会认真看。更重要的是,新东家为了尽快挖到人,也并不会告诉你这些“坑”。

反差的是,对大众而言,一般感性的认识是,一个人要离职了,千万要小心翼翼地防着前东家,对新东家却毫无防范。但现实往往却更骨感。

在各大竞业领域,隐藏着一个“打工人”逐渐熟知的潜规则:出道即巅峰。意思是,有的公司挖人不是他们真心需要这个人,而只是想让竞对公司失去这个人。于是,先拿所谓高薪请你加盟,过个一年半载,尤其,也就快熬到股票行权了,“你就发现自己已经在新公司活不下去了”,不得不离职走人。这种现象,在一些新生公司特别明显。

人才流动本是正常的商业行为,但是,激烈的商业竞争下,有些公司的人才招募演化成“盲盒招聘”。比如,在杭州和阿里周边(据说腾讯百度周边亦然),出没着难以计数的各公司HR,甚至不乏直接在街头拉人时说:只要是阿里员工,不讲专业,不讲条件,直接上岗,一律薪水至少涨1.5倍,堪称挖掘机挖墙脚。但是,这种“英雄只问出处”的“盲盒”模式,对离职者来说,可能意味着你在新公司也是一个“盲盒”,落地效果就很难说了。

竞业限制协议作为国际通行的一种竞争保护策略,被广泛使用在各个领域,包括传统制造业以及商场、饭店等服务行业,只是因为互联网行业诉讼标的额相对更庞大,互联网这个领域也相对更有话题议论性,所以,给大众一种错觉:感觉只有互联网才竞业。

一个可能的思想误区是,竞业限制协议是在帮助用人单位压制员工,并不尽然。一份合理的竞业限制协议其实应该是对企业和员工的“双保护”。

2018年7月,上海一中院曾发布《上海法院首份竞业限制纠纷案件审判白皮书 》,其中表述:竞业限制协议规范约束双方行为,既要保护用人单位合法利益,又要维护劳动者择业自由权。既要避免用人单位竞业限制范围过大,也要避免劳动者任意违约,尤其企业高管层离职时一定注意守约,否则难逃巨额索赔。

按国家有关法律规定,劳动者违反竞业限制约定,向用人单位支付违约金后,用人单位要求劳动者按照约定继续履行竞业限制义务的,人民法院应予支持。即剩余期限内的竞业限制义务不因劳动者给付违约金而免除。

说到底,竞业协议,对员工和企业来说,同样都有约束。在竞争日益激烈的当下,竞业限制的诉讼,未来应该会越来越多。