阿里女员工事件,顺带带火了互联网大厂的“花名文化”。

每个大厂的新入职员工,都必须用花名取代真名。阿里系盛行“武侠风”,拼多多全是“水果蔬菜”,网易起了一堆土气花名,腾讯系喜欢用英文名。从某种意义上说,“花名”就代表了职场上的社会身份。

在有人拼命吐槽花名制度去人格化时,另一些人,却做梦都想得到一个“花名”。

比如那些跟正式员工出入同一座大楼、坐在同一间办公室里的外包员工。

外包员工用着和正式员工不同颜色的工牌(百度外包工牌是红色,阿里、腾讯外包工牌是绿色),系统里的名字带有“v+”或“WB+”的前缀。虽然大家不说,心里却都知道“这是外包”。

“低P碰红线,低P没了。高P碰红线,红线没了。”这是在阿里事件发生后,大家对大厂的内部管理层和基层分异的调侃。但如果大厂连自己的基层员工的权益都不被重视,外包员工的生存环境岂不是更加被挤压?

那些连“花名”都没有的人,在过着怎样的生活?

没花名,也从不属于大厂

时钟指向8点半,李辉早已到达办公室,放眼望去其他工位上基本空荡荡,只零星坐着几个同事。

像他这样的外包员工,是公司里最早到位的人。因为他们的出勤时间与互联网公司正式员工不同。其他部门正式员工可能拥有早上9点、10点晚到的权利,而他们的打卡时间必须跟着外包公司的要求走。

也就是说不管大厂几点上班,外包公司都要求他们8点打卡。

一贯被互联网民工们吐槽的“996”工时制,在外包员工们眼里甚至都是好日子,“至少早上能晚点到。”

严格来说,外包员工和用人单位之间,是没有直接法律合同关系的。外包员工的劳动合同都是和第三方外包公司签的,然后外包公司再和用人单位签订合同,外包员工和用人单位之间,存在一个“第三方”的跳跃。他们从未在大厂的人力系统中入职、注册,当然也从不拥有各种千奇百怪的“花名”。

这个“第三方”的存在,让他们成了集体生活中的外来者。外包公司从中他们的收入中获得“中间商差价”。据一些互联网公司的外包员工反映,第三方劳务公司从中可得的收益不低,从30%到50%不等,有些抽成较高的甚至能和他们的工资相当。许多外包员工打的是“消耗战”。一方面他们的工作内容非常初级,内网权限从不为他们开通,另一方面他们跟着大厂加班又是常事,每天晚上9点、10点左右才能下班,周末有时候也面临加班,不过他们却没有和正式员工一样的加班费补偿。他们的五险一金都是按最低水平缴纳,仅这一项就和正职员工差异巨大。

随着公司规模扩大,国内外互联网巨头外包岗位需求每年都上涨20%,也就是说今后企业外包员工将越来越多。

据谷歌内部文件显示,在2019年3月的时候,谷歌在全球的外包员工及临时工数量已经超过12万人,超过了其当时的正职员工人数。根据谷歌方面的数据,使用外包的情况下,每个岗位一年都能省下10万美元。谷歌也越来越依赖外包模式,外包员工为谷歌节省了巨额人力成本。

京东董事局主席刘强东也曾经说过,他坚持全员全额缴纳五险一金,社保公积金支出在前几年就达到了60个亿。如果都用劳务外包,一年公司就能省下50个亿。

据研究机构计算,去年美团净利润47.08亿元,其成本费用中的人力外包成本为543亿元。如果给外卖员都缴上社保的话,人力成本会增长104亿美元,已经远远超过了美团当年的净利润。

某种程度上,是外包这种劳动形式成就了现在互联网大厂的辉煌。

对外包员工来说,“热闹都是他们的,我们什么也没有”。

最初进入大型互联网公司,许多人都抱着“学习”的目的。但事实是,相比正职,外包员工的学习资源少得可怜。比如腾讯的内部技术交流群,外包员工没有权限进入,许多最先进的解决方案他们根本接触不到;面对钉钉和公司系统里的讨论,外包员工则只能潜水旁观,并没有发言资格。他们只是互联网企业辉煌发展的旁观者。

负面消息里的背锅侠

“你知道吗?前两天人社部发了个报告,显示从事‘信息传输、软件和信息技术服务业的新生代农民工占比大幅提高’。”已经在外包岗位做了三年的李斌说。

“大家都在调侃自己是‘互联网农民工’的时候,只有我觉得很刺心,心里觉得这部分人其实是在说我们干外包的。”他叹了口气。

身处互联网、软件和信息等行业,看似踩着时代脉搏,实则进行着重复和沉重的工作,最终把自己的工作归属于劳动密集型产业,就是新时期外包员工对自己的心理定位。

甚至每逢互联网公司爆出负面新闻,主角几乎都是“外包员工”。

去年12月的“拼多多女员工猝死事件”发生后,一个带着拼多多官方认证的账号发表了一则回应,称“底层的人民,哪一个不是用命换钱?”。

随后便引发巨大争议。拼多多出面表示,这条信息是外包员工发的,不代表公司意见。“外包员工”成了继“临时工”后的又一“甩锅”选择。

去年底,饿了么骑手韩先生在订单配送过程中猝死。由于韩先生是“蜂鸟众包”旗下的外包骑手,和饿了么并不存在直接劳动关系,公司出于人道主义拿出2000元人民币。随后,在巨大舆论压力下,这笔钱从2000元变成了60万元。

今年5月,美团在北京市人社局领导访谈中直言,美团有“将近1000万外卖骑手都是外包”,但这1000万外包骑手没有五险一金,只有每天3块钱的保险。

除了外卖行业,就连游戏公司,也有大量外包岗位。

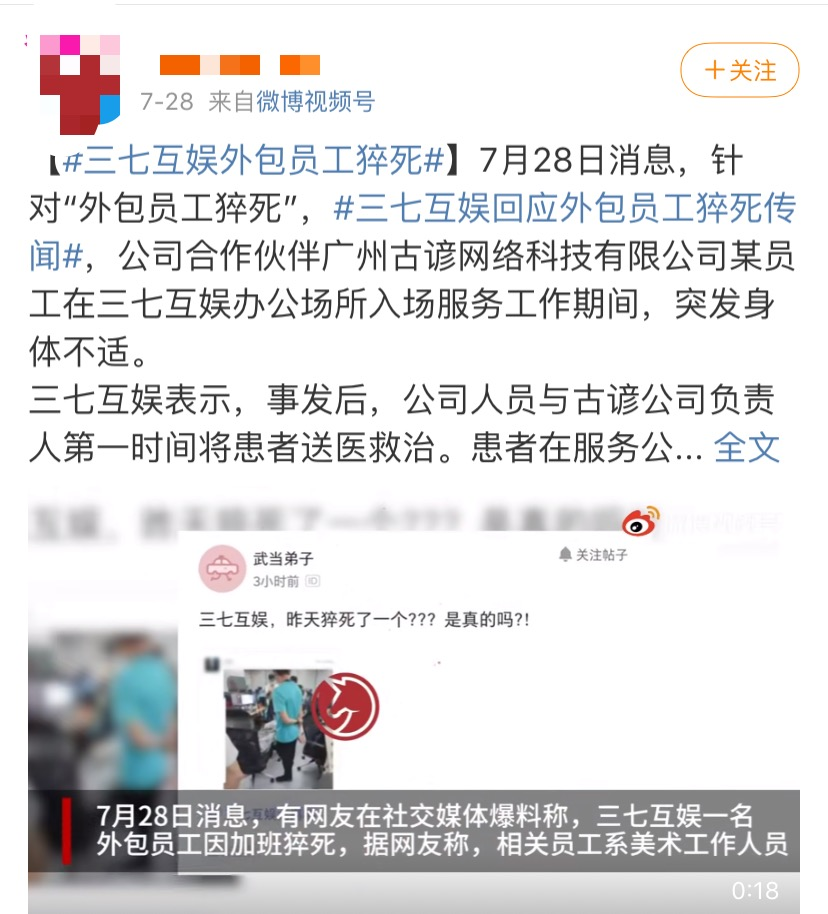

今年7月27日,“三七互娱外包员工猝死”新闻爆出。随后三七互娱发文表示,该美术工作人员是其合作伙伴广州古谚网络科技有限公司的员工,三七互娱与其是劳务外包关系。在把工作内容外包出去的同时,工作压力和加班文化,也一并被“外包”出去了。

压力和工作时长比正职还多,五险一金缴纳最少,出了事还要被找来“背锅”,生存压力和无法成为正式员工的无奈,已经成了外包员工生命无法承受之重。

尽管很多外包员工曾经幻想,通过努力工作获得留在大厂的机会。但实际上,这样的机会十分渺茫。

在头部互联网大厂做了多年外包工作的小孙表示,他从未见过身边有转为正职的外包员工;即使有机会,他们往往也因为学历、经验被“卡住”。另一位外包员工小魏,只见过一位女生外包岗转正,代价是她因为太过拼命而晕倒。但更多的,是那些提心吊胆的打工人。外包公司的员工们最担心的就是某个项目的结束,项目结束他们会面临“被释放”的风险,仿佛是用完即弃的商品。

实际上,互联网公司压根儿就没有给外包员工设置“转正”、“升职”相关的考核制度。甚至即便拥有大厂的工作经历,也因为只是外包岗位而不被外界承认。久而久之,外包员工们不知道奋斗目标在哪,真正成了螺丝钉,失去梦想,没有未来,陷入边缘人的迷茫中。

当外包走向两个极端

目前市面上的外包工作,正走向两个极端:

一个方向专业性强门槛极高的专业外包,只有少数专业人士可以胜任。企业也可通过“让专业的人做专业的事”,大幅降低组建团队成本,直接将某个边缘业务板块外包出去。

被称为“阿里最强程序员”的蚂蚁金服的CTO程立(花名鲁肃),原本就是个支付宝新架构的外包人员。由于他在工作里的架构思维很棒,第二年就正式入职了支付宝。

不过程立的不同之处在于他是上海交大的博士生,做外包也只是为了兼职赚钱。他刚好是“高精尖类外包”的代表。

另一方向,则是“劳动密集型外包”。像外卖员、公司低层次文员这样从事着相对简单而重复的工作。这种外包需要大量密集的人力,和负责组织管理人力的第三方外包公司。最终实现大公司节省人力成本的目的。

专业外包和灵活用工,是“互联网+”和“后疫情时代”共同推动下的产物。这种非全职劳动关系的积极意义,使人才的专业价值可以不受限制得到发挥,企业也能节省“规模不经济”而增加的人力成本。——“将非核心业务委托给外部的专业公司,以降低营运成本,提高品质,集中人力资源”思路本身,是生产力的发展之下,社会分工细化的结果。

而劳动密集型外包,却普遍存在低水平五险一金、缺乏提升路径、无法融入团体,甚至陷入从“梦想转正”到“无路可走”的困境,“同工不同酬”的现象更是多见。更严重的是,外包岗位成了一个企业里风险最高的岗位,发生工伤意外等事故时,外包公司和用人单位极易发生责任推诿。

随着商业社会不断进化,工种精细划分已经成为趋势。然而,在强大的互联网巨头商业机器面前,无论是专业外包还是劳动密集型外包,都有可能成为“弱势方”。

在不健全的制度下,那些产生社会价值的劳动者,很可能沦为“二等公民”。