图源:图虫

编者按:本文来自微信公众号秦朔朋友圈(ID: qspyq2015),作者陈林,创业邦经授权转载。

近十年来,我国人口向经济发达区域、城市群进一步集聚。那么,哪些城市人口增加较多,哪些城市人口下降较快呢?

笔者根据第七次全国人口普查数据,对337个地级及以上城市(包括直辖市、计划单列市、省会城市、普通地级市、州、盟,下称“市”),十年来人口变化发现,共有149市人口出现减少,主要集中在东北、中部和西部的四川、云南、甘肃等地。与此同时,有32个城市人口增量超过了100万人,主要集中在东部沿海发达地区和中西部的强省会城市。

数据显示,149个下降的城市中,有71个城市人口下降数量超过了20万人,有15个城市下降数量超过了50万人,分别是绥化、齐齐哈尔、吉林市、南充、松原、哈尔滨、渭南、巴中、内江、盐城、南阳、孝感、通化、牡丹江和邵阳。

这其中,来自黑龙江的绥化和齐齐哈尔位居前两名,减少量都超过了100万人。2020年绥化市第七次全国人口普查主要数据公报显示,与2010年第六次全国人口普查的5418153人相比,减少1661986人,下降30.67%,年平均增长率为-3.60%。十年降幅超过三成,该降幅也位居所有城市第二位(大兴安岭地区降幅第一位)。

齐齐哈尔全市人口为4067489人,与2010年第六次全国人口普查的5367003人相比,减少1299514人,下降24.21%,年平均增长率为-2.73%。

绥化和齐齐哈尔所在的黑龙江省,2020年全省常住人口3185万,较十年前六普时减少646万,减幅达16%,全国最低。包括省会哈尔滨在内,全省13个地市人口全部下跌。

另外一个东北省份吉林省的吉林市十年来常住人口减少了79.1万人,同样来自吉林的松原也减少了62.81万人。

从区域分布来看,15个减少数量超50万人的城市主要集中在东北、四川和中部地区。从下降面来看,东北的辽宁、吉林、黑龙江三省总共只有三个城市人口增长,即沈阳、大连和长春这三个副省级城市,其他地市人口全部出现下降。

下降面较大,有两个主要因素,一个是2013年以来,能源价格下行,东北的产业结构比较单一,以基础工业部门尤其是能源原材料为主,很多基础工业出现发展停滞甚至衰退,这对东北的经济形势影响很大,不少年轻人口外流到东南沿海等地。

另一方面,东北的人口出生率一直比较低,在很大程度上影响了人口的出生率。尤其是东北很多就业人员都是在国企、行政计划单位,过去计划生育执行得比较严格。而且东北的工业化和城镇化早,受教育程度较高,养儿防老的观念也比较淡薄,这种低出生率的惯性也一直延续至今。

东北之外,下降面比较大的还有四川和中部的两湖、安徽。这其中,两湖地区的邵阳、衡阳、益阳、荆州、常德减少数量都比较大。

中部地区下降的城市多,一大背景是,中部地区距离长三角、珠三角和京津冀三大经济圈更近,中部地区与沿海发达地区之间的人员经贸交流十分密切。近十年来,我国高铁网络的建设以及私人汽车的普及又大幅缩短了这种时空距离。

这其中,典型的是两湖地区。2009年武广高铁开通后,两湖地区来往珠三角更加便利,不仅促进了很多珠三角产业转移到武广高铁沿线,珠三角的经济腹地进一步扩大,来自武大、华中科大等名校的大量人才流向珠三角,助推珠三角的产业升级。

新兴产业、高新产业集聚的人才更多,收入更高,他们也更容易在大城市安家置业,老人、孩子跟在身边,这样一来,这些沿海发达地区集聚的人口更多。

数据显示,共有32个城市十年来常住人口增量超过100万人,其中,东部沿海共有20个,中西部12个。深圳、广州、成都、西安、郑州、杭州、重庆、长沙、武汉和佛山成为人口增长最多的十大城市。这其中,珠三角就占据了三个。深圳和广州分别增加7136531人、5975805人。

从省份来看,广东、浙江、江苏,分别增加21709378人、10140697人、6088113人,增量位居全国前三位。

另一方面,中部地区强省会城市如长沙、武汉、郑州、合肥等城市的快速发展,中部地区普通地市的人口大量地流向省会城市。因此,近十年来,长沙人口增量超过了300万,郑州增量近400万人。

类似的情况也出现在西南的四川和西北的陕西等地。西部的两个大区中心城市成都和西安,增量都位居全国各城市前五。其中,成都是唯一一个人口突破2000万大关的省会城市和副省级城市,在全国所有城市中仅次于重庆、上海和北京这三个直辖市,位居第四。十年来成都人口增加581.89万人,在所有城市中仅次于深圳和广州,位居第三。

| 表:71城十年来人口减少超20万人(来源:各地七普数据梳理)

总体上,近十年人口进一步向经济发达区域、城市群、中心城市集聚,人口流动的背后,是区域之间发展存在的较大落差。那么,未来如何缩小这种落差?

回答这个问题之前,我们首先要分清楚区域总量的差距和人均的差距两个概念。上海交通大学陆铭教授在其所著《大国大城》一书里指出:对于经济增长和地区平衡来讲,我们需要的是人均意义上的增长和平衡,不是指总量意义上的差距缩小(即均匀分布)。把全中国的城市都做成跟上海一样大,有没有意义?没有意义。同时,这也违反经济规律。真正有意义的是地区之间的实际收入水平和生活质量的差距缩减到最小。

陆铭指出,对于制造业和服务业来说,有规模经济效应,人口的集聚反而会伴随着更高的人均GDP;而对于有些产业来说,它的产出受到某种难以增加的投入品的制约,比如农业受到土地的制约、资源型产业受到自然资源数量的制约、旅游业受到景区面积的制约,如果要提高人均产出,就必须减少人口。

|

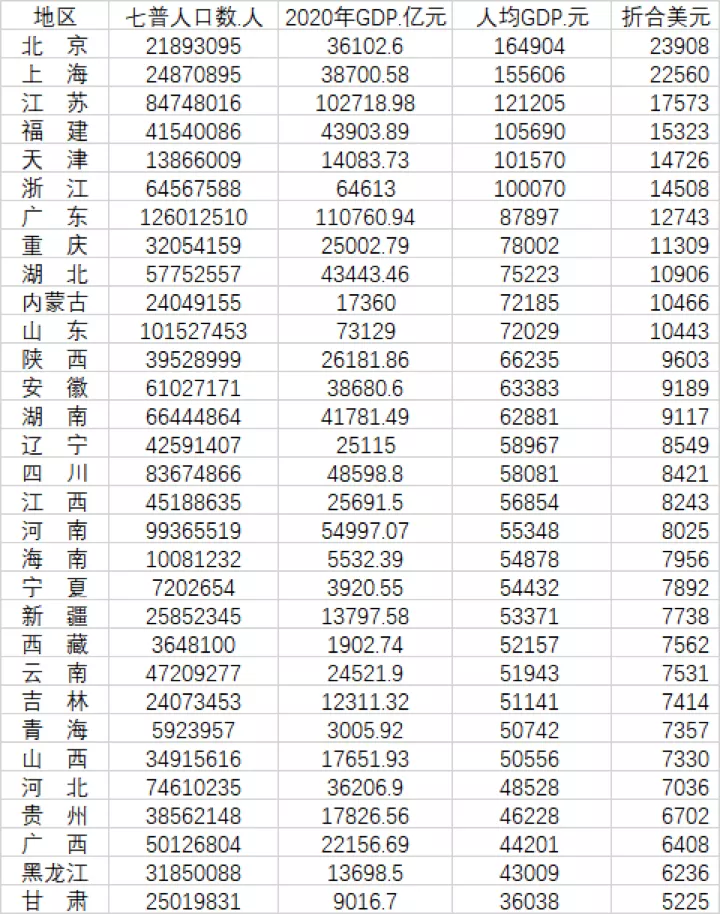

表:31省人均GDP数据

因此,鼓励人口向都市圈、城市群等优势区域流动,是实现区域均衡发展的一大要义所在。七普数据显示,我国有流动人口为375816759人。与2010年第六次全国人口普查相比,流动人口增加154390107人,增长69.73%。

当前,人均GDP是衡量区域发展水平的重要指标之一。不过,用人均GDP来衡量地区之间的发展差距,也不够全面,这是因为人均GDP是以常住人口作为基数来计算的。由于流出地流出的人口主要是劳动年龄人口,因此这些地方的少儿占比和老年人口占比较高,而劳动年龄人口占比较低。

比如,四川安岳县15~59岁人口仅占51.54%,乐至县15~59岁人口仅占52.49%。这些地方大量人口流入到成都以及沿海发达地区,剩下的主要是老人和少儿,即非劳动年龄人口。这种情况下,人均GDP自然也会比较低。相比之下,沿海地区和强省会由于流入了大量的劳动年龄人口,人均GDP自然也会更高一些。

从这个意义上讲,要缩小区域的差距,一方面要进一步破除制约人口流动的障碍和门槛。当前,中西部、欠发达地区的劳动年龄人口大量外流后,带来了“留守儿童”和“留守老人”的问题,尤其是“留守老人”问题,随着中国老龄化洪峰到来,这个问题将更加突出。

因此,对于劳动力大量流入的一二线大城市和沿海发达地区来说,未来要加快住房、教育、医疗等公共服务领域补短板,从财权、事权对称的角度,增加公共产品供给,推动外来务工人员的市民化,减少跨区域的迁徙,创造各种条件,让外来务工人员的孩子、老人也能一起进城。

对一些以农业、林业、旅游业、区域特色产业等产业为主的区域来说,人口合理的外流后,人均拥有的资源多了,人地资源禀赋更加理想、均衡,人均GDP也会相应地提高。

另一方面,促进区域协调发展,需要进一步优化产业的空间布局。这种空间布局优化体现在两个层次,第一个层次是不同地区之间的优化布局。

在多层次的产业体系中,传统产业在中小城市尤其是在广大中西部地区还是有很大发展空间的,加快中西部、东北欠发达地区经济发展,让进城务工人员可以就近就业,缩短迁徙的距离。由于就近城镇化的成本比较低,无论语言、生活习惯还是老人进城帮子女带娃,各方面适应起来也更容易。同时,就近就业和就近城镇化,也能跟农业现代化和乡村振兴更好地契合起来。

比如,对河南周口、安徽阜阳等人口大市来说,下辖的县域人口多,可以充分利用当地丰富的劳动力优势,大力发展劳动密集型产业,有利于促进进城农民就近就业和发展,进而带动乡村振兴。

国家发展改革委办公厅近日印发了《关于推广支持农民工等人员返乡创业试点经验的通知》。这些经验包括要引进培育发展返乡创业产业集群。结合当地经济发展实际,依托用好各类资源,引进培育发展了一批拉动就业能力强、增收效果显著的县乡特色产业集群,如江西省德兴市的遮阳产业、贵州省正安县的吉他产业、河南省汝州市的机绣纺织产业等等。

这其中,引导返乡创业与本地特色资源、区位条件、产业基础等相结合,大力发展具有比较优势的产业,是各地行之有效、值得推广的成功经验。安徽省凭借邻近长三角的区位优势,通过引导返乡创业积极承接产业转移,望江县大力发展服装产业,潜山县集中发展制刷产业,无为县积极发展电线电缆产业。

但中西部、东北地区不仅仅要发展更多的劳动密集型产业,也需要更多的新兴产业、高新产业,这些地方的中心城市,尤其是省会城市、直辖市如武汉、西安、成都、重庆、郑州、长沙、合肥、长春、沈阳、昆明等交通枢纽、中心城市,高教资源集中,基础雄厚,这些城市加快发展高新产业,加快做大做强中心城市平台,有利于带动周边地区发展,促进区域的协调发展。

以武汉为例,作为中部地区的中心城市,武汉坐拥武汉大学、华中科技大学等名校,在校研究生数量仅次于京沪,位居全国第三。数据显示,2020年,武汉市净增高新技术企业1842家,全市高新技术企业数量达到6259家,数量在中西部地区领跑。

第二个层次是不同城市之间的优化布局。当前,一二线城市随着土地、劳动力、房价等各种成本要素的抬升,发展传统制造业已经不再具备优势,这些地方人才、科技等要素资源集聚,因此这些地方当前的重点是先进制造业、高新技术产业。相比之下,县城、小城市没有人才、资金等发展高新技术产业的比较优势,他们是发展劳动密集型制造业的主战场。