1月15日,脉脉微信公众号发布了《关于哔哩哔哩诉脉脉一案的声明》,已就“B站起诉脉脉不正当竞争胜诉”一案与B站达成和解,脉脉不存在利用虚假用户发布传播虚假不良言论、构成不正当竞争的行为。

该案件一审判决书显示,2019年3月28日,名为“哔哩哔哩员工”的帐号在脉脉职言发布了一则“B站,能睡小姐姐。我睡了四个”的热门评论,同时引发了其他网络平台的转发和引用。

B站以“利用虚假用户发布、传播虚假不良言论……构成商业诋毁的不正当竞争行为”为由,对脉脉提起诉讼并索赔300万元,一审后法庭判决脉脉赔偿B站30万元;其后,脉脉提起上诉。经法院调解,脉脉依法向法院提交涉案发布者信息,赔偿8万元,最终达成和解。

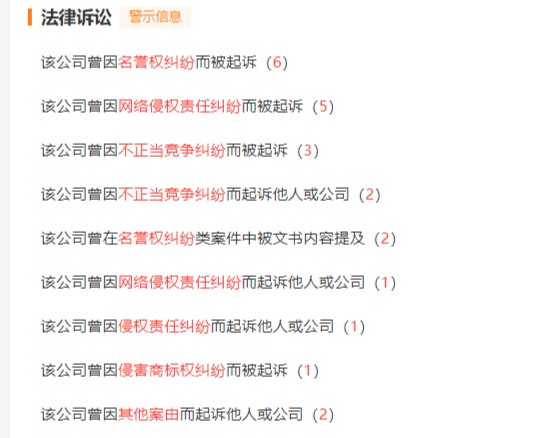

天眼查显示,自2015年起,脉脉曾被微博、百度、字节跳动等多家企业提起诉讼,涉及名誉权纠纷、网络侵权责任纠纷、不正当竞争纠纷等多种案由。

(脉脉相关法律诉讼,天眼查)

在声明中,脉脉称,不会利用“虚假用户”身份针对任何一家企业或事件,发布传播虚假信息;并再次强调了严格遵循国家相关法律法规的前提下,不会以任何形式向任何第三方提供职言区发帖用户信息。

互联网资深人士冯大辉称,网络平台的匿名并不可靠:企业发现影响商誉的匿名内容会提起诉讼,若平台保护匿名用户不提供真实信息,则会一同成为被告。

(冯大辉微博)

值得注意的是,此次脉脉职言区“哔哩哔哩员工”匿名用户涉案发言是在2019年3月28日(星期四)。

仅三个工作日后B站律师就从上海“杀”到北京,于4月2日(星期二)向脉脉提出“提供用户信息”的要求,期限三天。

在脉脉拒绝向B站提供用户信息后,B站该上海律师曾到东升派出所报案,企图借助公安力量非法获取用户信息。开庭中,脉脉提出上诉过程记录做庭审笔录和录像的要求均被法庭拒绝。这一方面反应出,互联网公司对职场负面信息的敏感,另一方面也直接表明,脉脉的用户信息保护在面对司法诉讼时的“无力”。脉脉称,对于谣言诽谤、恶意中伤个人、企业和行业的言论,会依法配合执法部门进行调查,并直言职言区并非完全匿名。多多买菜员工猝死一事,最早就是在脉脉上被拼多多员工匿名爆料的;其后,拼多多前员工“王太虚wray”(网名)又拍摄到拼多多楼下有人被救护车接走的照片,并匿名发布在职场社交平台脉脉上,30分钟后他被主管和HR约谈后辞退。

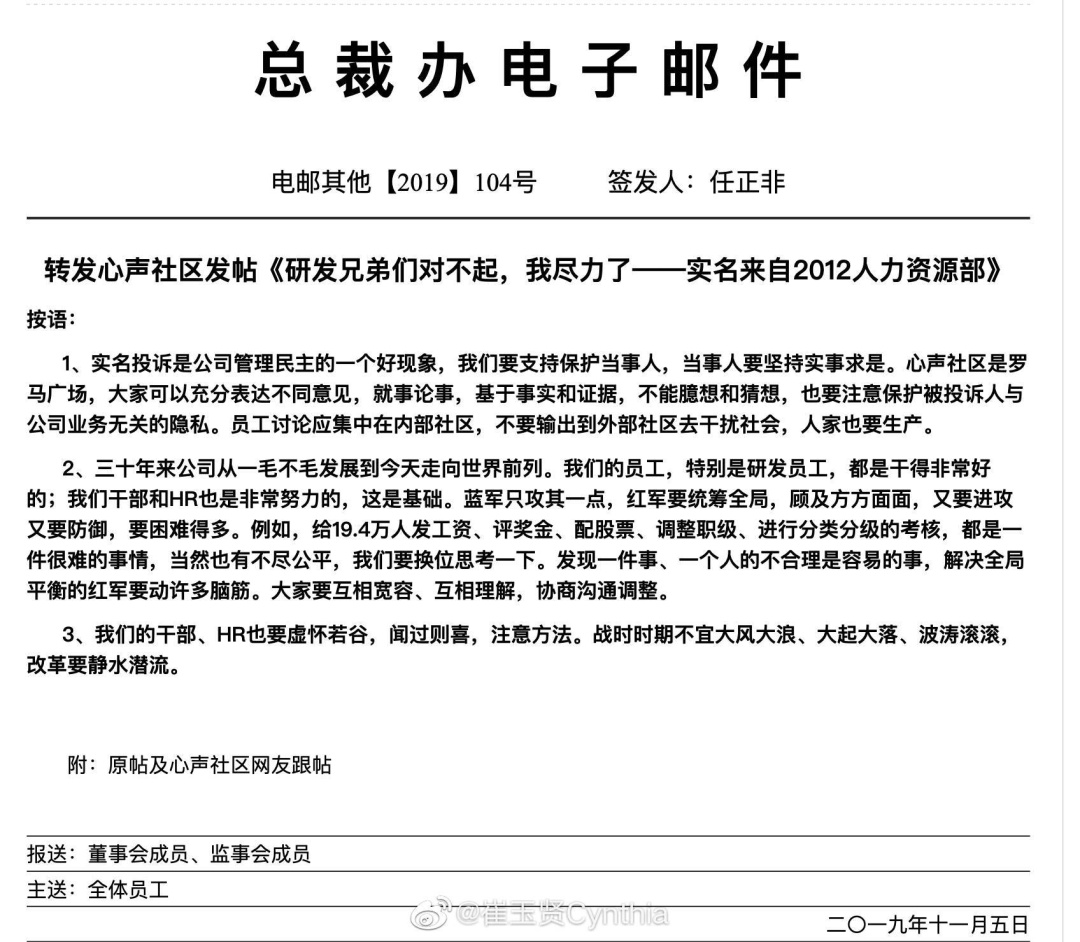

2019年10月,华为心声社区出现一篇“研发兄弟们对不起,我尽力了”的帖子,发帖者胡玲是一位从研发转岗到HR的华为员工。

在这篇“实名控诉”长帖中,胡玲讲述了华为HR团队和领导与原本的工作职责背道而驰的问题:

●当研发员工月加班160多个小时的时候,HR团队领导只关心160个小时中有多长时间是划水;

●HR领导吃着公司200块一对的大闸蟹,却认为给食堂提意见的研发应该清退;

●当32岁的研发绩效B+被劝退的时,40岁的HR同事上班摸鱼绩效三连B却还随心所欲。

因为深感自己的无力,胡玲将这些亲身经历实名发布在内部社区中,一周后,任正非转发了这篇帖子并称:心声社区是罗马广场,大家可以充分表达不同意见,就是论事,基于事实和证据,不能臆想和猜想,也要注意保护被投诉人与公司业务无关的隐私。

任正非还强调,关于公司的讨论集中在内部社区,不要传播到外部社区。但这件事还是在知乎、微博等平台引起了众多讨论。

其后,胡玲接受了内部调查,不久后提交了离职申请。

彼得·德鲁克在《卓有成效的管理者》中指出,企业管理中常常把沟通当作上对下的事,是主管对下属的事,但更重要的是双向沟通。

这关系到一个非常重要的管理难题,随着管理者的层次越来越高,就很难看到企业内外部的问题,因而内外部的沟通是否通畅就会影响公司的管理决策。

拼多多等新兴企业越做越大,其管理问题就会越来越突出。

红星新闻报道,拼多多公司内部论坛,员工在微信组建的兴趣群、校友群一旦被公司发现就会要求逐一解散。

“很多人干了一两年,连身边同事真名都不知道。”

黄铮在全员信强调员工要坚持本分,面对质疑先求责于己。有拼多多员工在网上讲自己刚入职时,HR七天入职培训讲了半天“如何做到本分”。

在拼多多,员工一个月的工时若达到300小时,系统会显示“您已本分”。

内部交流的闭塞和对”本分文化“带来的压抑必然会导致其内部管理乃至业务上的问题难以进行有效的内部沟通,从而致使员工负面情绪得不到释放。

腾讯企业文化部总监陆文卓曾介绍:2005年,腾讯将公司价值观定为“正直、尽责、合作、创新”;2011年,腾讯将“尽责”更新为“进取”,更加强调员工的主动性。“尽责”的代言动物是蚂蚁,在超过90%员工参与的大商讨中,最后海燕被评为“进取”的代言动物,典出高尔基。

腾讯内部还有社区氛围比较开放的是BBS和乐问,曾有腾讯员工在社区吐槽财付通支付体验差,马化腾还回复了:财付通是很烂。并由此引发了员工间对产品的大讨论。

2017年夏天,字节内部论坛里出现很多宣泄情绪的帖子,管理层认为,这种现象违背了字节“坦诚清晰”的企业价值观,当即开会讨论“头条圈是否有必要实名制”。

最后全体在社区投票表决 “是否匿名制”,最后两方各占一半,但匿名依然得到了保留。

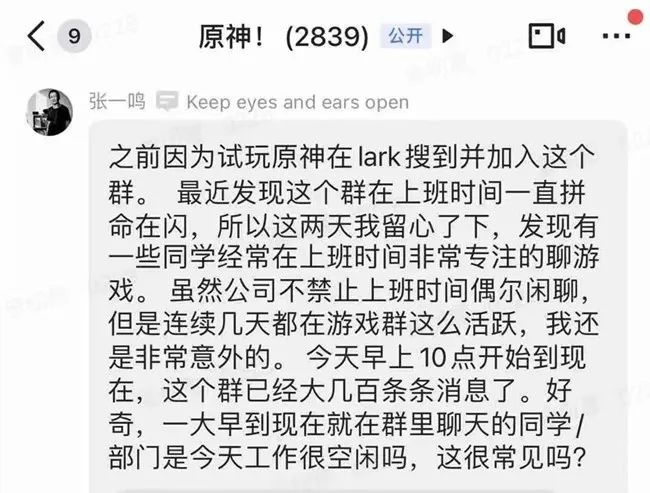

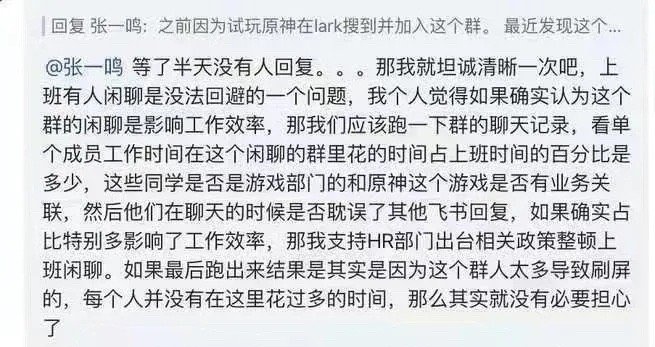

不久前,张一鸣在公司内部游戏群中发现群里人在上班时间一直聊天,语气不满地问“大家工作是不是很空闲?这种现象是不是很常见?”

随后,有员工直接@张一鸣正面回复,大致意思是大家并没有花太多时间聊游戏,导致影响工作。后续该员工在知乎上回应“被辞退”传言称:我司真实坦诚清晰,我照常上班,无任何后续,请大家不要传谣。

与其他互联网公司不同,阿里内网是实名制。

一家10万多员工的企业,感情纠纷、欠钱不还、出轨事件……屡见不鲜。员工们在社区无论发什么帖子,按阿里规则:永不删帖且实名制。

“同事们觉得对,会给我加分,觉得不对不同意的,扣分也多了去了!有时候芝麻(分)都快要被扣光了。”马云曾公开介绍自己参与内网讨论。

从内部看职场社区,一是沉淀企业文化,二在快速发现管理、业务问题,解决问题;在外部则是员工释放压力,交流信息的必然。

任正非曾讲过:“凡是不能使用自我批判这个武器的干部都不能得到提拔。”

扁平化,是互联网发展过程中备受推崇的一项管理理念,但在实际推进中总会面临各种摩擦。自我批判固然重要,但来自集体讨论、公众关注的外部压力的助推有时候更为有力。

“牢厂”、“南山必胜客”、“坟厂”......这些年发生的相关公共事件指明,企业管理的问题不仅会激化内部矛盾,更会时常外溢为公共事件。

在这个过程中,最重要的不是事件传播中的“匿名”与“实名”,而是企业对内外部意见能有多大的包容和吸取的诚意。

毕竟,公共议题“有来有往”的讨论比个体批判更有价值,而在这个过程中,“匿名”不应是浪漫主义,“实名”也不应是英雄主义。

参考资料:

《B站追杀员工,何必太用力——B站诉脉脉不正当竞争案内幕》金薇说法

本文首发于微信公众号:字母榜。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(冉笑宇 )